在二戰以前,太虛大師五度來港,無論是直接弘法,或是訪問參觀,他的一言一行固然是本地弟子皈敬學習的方向。他與僧俗大德的酬唱交往,也是信徒津津樂道的佳話。儘管大師留港的日子不多,但在他的強大聲譽與號召下,凡有興辦佛法事業的指示,紳商居士必定積極響應護持。因此在港也留下不少事業痕迹與文物,至今仍可懷緬。

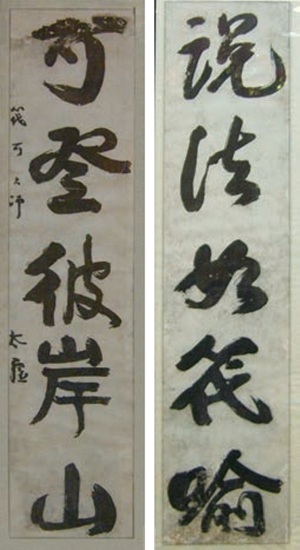

1935年底,太虛大師最後一次來港,認識了創立不久的東普陀寺住持茂峰法師和寶蓮禪寺的年輕方丈筏可法師,彼此交換弘法意見,甚為友善。大師更即席揮筆,書寫「說法如筏喻,可登彼岸山」聯句贈予筏可和尚。現今,聯句仍懸掛在寶蓮寺齋堂筏公紀念堂內,可能是本港唯一公開展示大師真跡的墨寶,相當珍貴。與此同時,大師應邀在東普陀寺演講〈在東普陀同成了觀音菩薩〉,當時即出示一幀年前在杭州靈隱寺與蔣中正委員長的合照,並親筆簽題贈予茂峰法師(當時的文化界流行互贈個人近照作禮物),現時藏於寺內的紀念館內,可供參觀。

寶蓮寺所藏太虛大師贈筏可和尚墨寶

大師離開香港後,感謝信徒的熱情招待,寄來親筆信函致謝,文云:「茂峰、靄亭、葦庵、慈航、竺摩、了如、慧靈、儼然、優曇、唯幻、白慧、達居、仁波諸法師及雪堂、福靈、靜濤、定慧、慧瑛、慈勗、靜山諸居士公鑒:遠承惠電稱揚,石雲轉在昆明湖畔,得讀欣感似敬以,還祝諸大德新年吉祥。太虛謹覆。元旦」信函原件原寄予青山的《南華覺音》雜誌社,藉期刊發行公布於世。後來受戰事影響,雜誌停刊,編輯四散,這封親筆信的下落就不得而知了,僅從書刊照片中得見原貌。

三十年代,潮州嶺東佛學院發行《人海燈》佛教雜誌,卻因經費緊絀,經營無定,可幸得到太虛大師的鼓勵,由東蓮覺苑承接,門人芝峰法師協理編輯事務。大師更親題「冥冥夜空,茫茫人海,燈塔遠瞻,引登彼岸」作勉勵,又不時供稿,使這本佛教雜誌得以在香港延續,出版近三十期,是當時本地信徒主要的佛教刊物之一。

1939年,欣逢大師五十華誕,本地信徒發起盛大祝壽活動,除辦慶祝會外,並徵集大師墨寶及徵文作展覽,同時倡議成立「太海學會」,以發揚實踐太虛大師與《海潮音》雜誌之弘法事業,即時獲信徒響應,以弘法精舍為會址,積極籌組活動。

是年2月6日,四眾雲集東蓮覺苑舉行祝壽法會,並匯寄果金。當時大師正在國內奔波,無法來港,以電報覆謝香港信徒之餘,指示將供養轉撥「佛教救濟難民會」及《海潮音》出版基金。會後,《華南覺音》雜誌將賀典經過結集成《太虛大師五秩紀念專刊》與四眾分享,並永為紀念。

太虛大師一生關心佛教復興事業,終日東奔西跑,講學弘法,又溝通社會各界,竭力展現佛教理性、科學與人道(慈悲)的面貌。適值當時正是中國社會的動盪時期,政治更替和新舊文化等衝擊,大師早已疲於奔命。加上中日戰事爆發,大師既要號召僧侶組織救護隊到前線支援傷兵災民,又要四出籌措濟災勸物資,同時聯同天主教于斌主教、白崇禧將軍(回教)和馮玉祥將軍(基督教)合組宗教聯誼會,一方面聯絡宗教友誼,同時團結各宗教力量,更妥善地推動救濟及社會建設,成績斐然。由於日常操勞過度,大師於1947年3月17日突發腦溢血而圓寂,世壽57歲。消息公布,全國弟子震驚又哀痛,即時發起追悼會,緬懷大師生平護國衞教的功績,又分頭迎請大師舍利建塔供奉,香港弟子自然也不甘於後,請得部分舍利擇定在東普陀寺建造舍利塔,可惜受法規影響,一時間亦無法如願。

另一方面,大師圓寂以後,門弟子發起整理師尊生平遺教,推舉印順法師、續明法師主理編輯工作,原定在奉化雪竇寺進行,未幾,受戰事波及,兩位法師轉到香港,聯同在澳門的竺摩法師分工合作,經三年的努力,最終在香港出版六十四冊的《太虛大師全書》,共七百萬字,堪稱本地佛教出版事業中影響最為深遠之偉業。

時至1955年的大師忌辰,竺摩法師與佛聯會副會長陳靜濤居士組織「太虛大師紀念會」,重提修建大師舍利塔,呼籲甫出,即獲茂蕊法師撥出荃灣南天竺部分地段作建塔之用,隨之成立籌建委員會並向港府提出申請。真是天從人願,同年十二月獲政府批准興建工程,四眾仝人無不雀躍,分頭張羅,經一年多而竣工。

1957年,太虛大師紀念塔落成,請由大師門人竺摩法師親撰墓誌銘,提到:「今香港海眾,復建塔於九龍芙蓉山之陽,行見遍布閻浮,永為人天供養也。銘曰:大師往兮,涅槃其證,生也為雄,沒必成聖。稽首重來,五乘是正。法身常存,眾生皈命。芙蓉之山兮蒼蒼,荃灣之海兮茫茫,塔影巍巍兮流芳,真風披拂兮堂堂,千秋萬兮,興□兮與日月而同光。」言語中表達對大師無限的讚譽與追憶。

現在,太虛大師紀念塔依舊聳立荃灣芙蓉山,前臨海灣,環境幽靜。近年略作重修,旁邊增建太虛殿,供奉一尊大師身穿南傳法衣的法像(法像照當年參訪時的相片建造,並常被誤會是大肚彌勒佛),可供信徒瞻仰懷緬。

荃灣太虛大師舍利塔