禪宗有「拈花微笑」的典故,話說佛陀有天拈花聞香,舉動別於日常,在場弟子心生疑惑,唯獨大迦葉尊者破顏微笑,佛陀給予讚歎:「吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉。」簡單來說就是佛陀將衣缽交給大迦葉尊者,以後由你繼承佛教的家業。因此,佛教透過世代相傳的方式,將佛法延續下去。佛教傳到中國,更參考宗族的制度,以譜牒的方式作為師徒傳承的紀錄。這樣,無論在任何時空,信徒對自己的信仰、源流,以至各種修持行儀都能有清楚的認知,較易掌握修持方向。時至今日,各宗各派的「傳法」仍然保持這種習慣,可知佛教信仰是特別重視傳承。既然講究傳承,自然就要講歷史,許多信徒以為歷史是過去的事,頂多是了解祖師的德行,除此之外於修行無甚幫助,倒不如將時間放到禪座念佛更好。但不說不知,許多宗門大德,其實都是歷史學家,包括大家熟悉的印順法師和聖嚴法師等等。

由於中國歷史源遠流長,又幅員廣大,要探究完整的佛教歷史着實不容易,因此編輯者大多以「通史」方式,按時代源流,將佛教的傳入經過及歷代的重大事件與人物作概略式介紹;又因應不同朝代,對佛教傳播的取態不一,而有「段代」方式,例如聖嚴法師著的《明末中國佛教之研究》,就着固定的時空作深入的探究,探討明末四位大德復興佛教的影響,今天讀來仍有很大的啟發性。

另一種較常見的是「方志」式紀錄,即以某道場為核心,記述其創建源流及高僧大德的故事,旁及詩詞文藝和風光景觀等等,如香港明慧法師所撰的《大嶼山誌》是較典型的例子。

還有一種是「人物志」,顧名思義,當然是以高僧大德為中心,記述他的生平貢獻。早在梁朝,已有僧人著寫《高僧傳》,歷史均持續編寫。到近代,震華法師及台灣的于凌波居士分別撰述古代到現代的華籍高僧與居士,先後出版佛教人物傳記及辭,對了解佛教事業亦有相當的幫助。

近世,因為交通與通訊的發展,人的活動範圍也相應擴張,佛教也乘便傳播到各地,並與當地文化互動融合,發展成富有地方色彩的佛教生態文化,最明顯的特徵就是語言,如廣東人誦經咒,甚至發展出以粵語唱誦,並加入地方小調的「四大部洲焰口」,這或多或少都超出原有佛教範圍,開始引起大德學者的注意,推動地方佛教史的研究。

聖嚴法師憑《明末中國佛教研究》考獲博士學位

廣東位處中國的南端,前臨南海。粵北與江西之間又有大庾嶺山脈,一方面阻擋冬季寒流,形成廣東偏於溫暖潮濕的氣候。另一方面也大幅限制了廣東與中原地區的交通與文化往來。

站在中國版圖與管治角度來說,廣東正是國家的國界邊陲。古時,因交通與物資所限,廣東遠離中央,管治困難,加上沿海居民多以捕漁及航海為業,他們既無文化,出海以後更是無法管理,因此自古以來朝廷視廣東為蠻荒之地。

不過,站在國防外交與對外事務而言,廣東就成為中國與外國從海路交往的最前線。早於二千多年前(秦漢時期),廣東已經有遠航船隻往來東亞,民間已有相當緊密的商業與文化活動。當時,廣州與雷州三墩就是進出國門的重要航點。中國船隻由廣東出發,出珠江向西駛至雷州,再前行就離開中國到達安南(越南)、馬六甲乃至印度。

時至東漢年間,佛教沿西北絲綢之路(陸路)傳至西域,再傳到中原,得到皇室的支持,漸漸向內陸擴展。到魏晉時期,另有一支弘法隊伍由南印度一帶出發,沿海路經蘇門答臘轉到中國,他們駛進南海,以廣州為目的地。根據文獻紀錄,由魏晉至唐代經海路弘教的梵僧不下五十人,且不乏高僧名家,包括著名翻譯家求那跋陀羅大師、般刺密帝大師、禪宗的達摩祖師、密宗祖師金剛智、不空金剛等。

諸師到達中國後,先在廣州歇居,等待朝廷准許進入內陸以前,就在廣州隨緣弘法。因此,廣州就成為華南及沿海地區最早接觸佛法的地方,無論是翻譯經典、開壇傳戒,以至中土最早的密宗灌頂,都率先在這裏舉行。諸師從印度帶來廣州,保存了最純正和原始風格的佛教義理,正好與北方地區經過「格義」改良的漢化佛教,形成兩種不同風格。這種地理與天時的關係,造就廣州成為嶺南的佛教重鎮。

提到廣州的佛教,當然少不了「光孝寺」。寺院建於東晉年間,由梵僧在南越王故宅上創建,最初稱為制旨寺。此後成為梵僧來粵的歇居地。由於寺院比廣州建城還早出二百年,故當地流傳「未有羊城,先有光孝」的諺語。

梁朝時期,先有智藥三藏將菩提迦耶金剛座的樹種移植漢土,寓意佛法深植中土,意義重大。唐代又有六祖惠能大師在這裏談論「風幡」,顯露機鋒,隨而落髮,大弘禪宗。未幾另有般剌密帝三藏法師留駐院內,譯出十卷《楞嚴經》,改變漢地佛學體系及信徒的修持,影響極為深遠。單是一間光孝寺已成就如此巨大的佛教事業,廣州作為嶺南佛教中心的地位則可想而知了。

光孝寺的六祖髮塔遺迹

廣州既是廣東省首府,亦是海外商旅由海路進入中國的要衝,貿易與文化互動的重鎮,自漢唐以來已是南方的繁榮城市。

印度的僧侶由海路來華,必須在廣州城停留,他們在這裏歇居,隨緣弘法,眾所認識的光孝寺、六榕寺和華林寺就是當時的弘法中心。由於廣州是華南行政中心,也是大商埠,雖然便利弘法,卻也影響清修,是以城內未有建立大規劃叢林道場。

依據行政劃分,廣州府位於本省中部,再分為東西兩邊。粵東內陸設惠州府,近海設潮州府;粵西內陸則有肇慶府,近海另設雷州府。由於近海地區均有貿易活動,商業氛圍影響之下鮮有叢林設立。高僧大德喜歡到內陸山野隱修,取其簡樸寧靜,又有農林空間可自給自足,於是粵北的韶關、曲江乳源、惠州羅浮山、肇慶鼎湖山等漸漸發展成十方叢林,百千年來接引無數信徒、道場規模不斷擴充,常住人口持續以千計,昔日僧徒清修道業的盛況,可想而知。

自從六祖惠能大師在光孝寺披露身份,隨而落髮脫俗,現比丘身,轉到粵北韶關駐錫弘法,傳揚「祖師禪法」,各方信徒仰慕道風,前來參學,使南華寺成為南禪宗的祖庭。六祖大師門下人才輩出,大振宗風,開顯禪宗「五家七宗」派系,更將禪法向內陸地區廣泛傳播,奠定禪宗成為中國佛教的核心思想,意義相當巨大。

粵東地區的佛教叢林,首推惠州羅浮山的華首臺寺。寺院建於唐代開元年間,是朝廷官費興建的官寺,後來傾廢。到明末重修復興,明亡後,許多原來為官的士大夫到來出家隱修,寺院得到擴充,漸成為「粵東第一叢林」。

至於粵西地區,明末時期在肇慶鼎湖山修建蓮華庵,後來由棲壑大師擴充為慶雲寺,成為粵西與廣西一帶地區最主要的佛教重鎮。

由於廣東位處濱海,又受山脈阻隔,與中原文化向無互動,廣東人在濕暖氣候與物種中發展出獨特的「嶺南文化」,佛教在這種背景下傳播,自成「嶺南佛教」系統。清代以來,透過粵東的華首臺寺和粵西的慶雲寺接引區內信徒,並開壇傳戒,續佛慧燈,成就不少高僧大德,使廣東佛教與華北系和江浙系的佛教文化分庭抗禮。

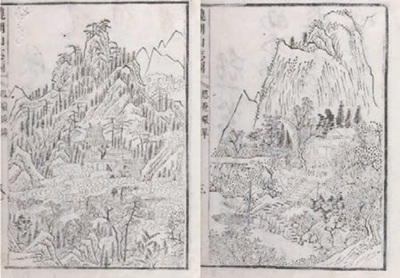

鼎湖山志圖

鴉片戰爭以後,沿海陸續開放港口,外國商旅大量來華經商或傳教,國民與洋人發生各種磨擦與衝突,是自然不過的事。而廣東作為國家窗口,是商旅落腳補給的必經之地,華洋之間的矛盾最為激烈,加上進口的洋貨質優價廉,直接打擊本土經濟,居民生計無以為繼,積怨化成大大小小的民變,部分人則落草為寇,以劫掠維生。亦有有識之士目睹居民慘況,號召憲政改革或發起不同程度的武裝革命活動,可見當時的廣東居民生活極為艱難。

朝廷面對內憂外患,國庫空虛的壓力,於是從帶有慈善性質的佛道寺院「打主意」,實施「廟產興學」,即是規定將全國大大小小的寺觀和庵堂產權,一律收歸國有,從新分配,七成產業改作學堂及福利用途,三成保留崇拜祭祀。由於「廟產興學」以國策形式施行達三十年之久,地方官員便有恃無恐侵佔寺產,那些千人的大叢林首當其衝。受連鎖效應影響,土豪劫匪也經常搶劫寺庵,尤其廣東地區遠離中原,缺乏監督,情勢更為嚴重,許多僧尼不堪受騷擾,決意還俗。

因寺院被大幅沒收取締,產業萎縮,道場無法維持,只能解散僧團,僧尼各自找尋出路。部分中年僧尼以香港為英治殖民地,不受國內政治干擾,生活相對安定,帶同細軟避居香港,初在新界郊野隱修,漸漸發展成佛教叢林,例如道榮園就是由粵東華首臺寺,輾轉來到沙田,成為區內首間佛教道場。

另一批被遣散的青年僧轉到華中華東一帶行腳流浪,參訪大道場,找尋落腳機會,惜受語言隔閡,以及南北佛教風氣差異影響,南方僧始終難以融入,在江南參學數年也陸續返回廣東,禪見祖庭慘淡經營,也不便留駐,免加重負擔,於是隻身跑到香港,隨緣發展。好像寶蓮寺的筏可和尚、東普陀的茂峰法師、竹林禪院的融秋法師等十多位大德,正是當年在鼎湖山的師兄弟,他們結伴到江南參訪,卻輾轉來港,分頭弘化。

清末民初實施的「廟產興學」政策為中國佛教帶來近乎致命的打擊,因此才有太虛大師號召「佛教改革運動」,但太虛大師主要在中原地區活動,未及照顧廣東佛教這片重災區。那些原在廣東駐錫的年輕僧人陸續移居香港,一方面免受政治動盪的波及,同時也將廣東佛教的系統帶到香港(包括鼎湖山和羅浮山華首臺寺的曹洞宗法脈,以及鼎湖山獨有的「四大部洲焰口」佛事),並繼續傳承。在二戰前,鼎湖山飽受政治和土匪侵擾(其他寺院也難倖免),寺內無人敢擔當住持,先後迎請在港定居的筏可和尚和增秀法師接任方丈,復興道場,可見香港成為當時廣東佛教的最後避難所,意義重大。

寶蓮禪寺祖堂上的「曹洞宗風」匾額