池上,是台灣花東縱谷的重要米鄉。

一粒米,緊緊黏住土地情感,溫飽台灣人的味蕾。

畫室裏,蔣勳坐在我身邊,溫柔地眺望着窗外,

一百七十五公頃的稻田,沒有住家和電線桿切割的廣袤,

由青入黃,仿如一幅剛畫好的山水長卷。

蔣勳七十二歲了,

生命來到新的階段,風景越發恬淡,越發清晰。

「有一天,面對曾經認識交往過的人,不再是朋友,不再是親人,

人生路上,無情之遊,會不會是另一種解脫?」

他用深沉的嗓音說着故事,裏面不聞嗔愛,無有悲喜。

倘若時間如雨,記憶隨風,

願我們在生命的終點,都能一心告別,無有罣礙。

蔣勳簡介

福建長樂人,1947年生於西安,成長於台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業,於1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所。曾任《雄獅》美術月刊主編、東海大學美術系主任,現任《聯合文學》社長。多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好,為台灣美學大師。寫作小說、散文、詩、藝術史,以及美學論述作品等,深入淺出引領人們進入美的殿堂,並多次舉辦畫展,深獲各界好評。近年專事兩岸美學教育的推廣。著有藝術論述《美的沉思》《徐悲鴻》《齊白石》《破解米開朗基羅》《天地有大美》等;散文《池上日記》《捨得,捨不得──帶着金剛經旅行》《肉身供養》《島嶼獨白》等;詩作《少年中國》《母親》《祝福》《來日方長》等;小說《新傳說》《情不自禁》《寫給Ly's M》《因為孤獨的緣故》《祕密假期》,有聲書《孤獨六講有聲書》《微塵世界──蔣勳念誦金剛經》等。

池上,一個讓你慢下來的地方

深秋的米鄉是熱鬧的。

十月末,風已開始微寒,跨上租來的自行車,我從熙攘的中山路騎行到大坡池,再往伯朗大道進發。一路上,青黃相間的稻田像一卷望不到邊際的長毯,人隨車子破風而入,禁不住一次次發出「哇!」的讚歎。藏青色的中央山脈,在天邊勾勒出線條,而雲,則從天際一路傾瀉,給人一種觸手可及的浪漫錯覺。

蔣勳是在2014年的秋天搬到池上的。作為首位應台灣好基金會邀請的駐村藝術家,蔣勳在到達的第一天就迫不及待地畫起來,一畫就是十個小時,每一幅都是稻田。他的住處和工作室,是位於大埔村修整後的一戶學校教員老宿舍。生鏽的鐵柵欄內,外觀樸實的紅磚牆和院落,帶出濃郁的年代感,漆成草綠色的門窗,據說會在深夜被風吹得「哐哐」作響。蔣勳說,這裏像極了他童年位於台北大龍峒的家,沒有電視、不看報紙,每天五點出門散步,晚上八點便上床看書,早早入睡。

「剛來時,晚上八點到路上想吃飯,結果餐廳早就關了,很不習慣。但住久了我發現,自己對日出日落、春分秋分有了新的感覺。什麼時候插秧、什麼時候花要交配、人的身體會有什麼改變,這些都會有所感應。」蔣勳說。鄉村的熱情也讓他佩服,每天清晨打開門,常會收到一地瓜果、蔬菜,一開始他很驚訝,跑去問鄉鄰「這是誰送的?」沒有人搭理他。等到第三次他又問時,有鄉民終於忍不住說:「你們台北人真煩!我們從來不問是誰送的。」蔣勳這才知道,在池上,人們遵循一種樸素的土地倫理來生活,大家一起勞動,一起分享,是非常自然且成熟的秩序。

「這讓我發現,原來我們這一代很幸福,經歷了台灣還沒有很工商業化的時代。人在都市裏,一旦身體跟大自然的秩序無法接在一起,那一定會焦慮、也一定會痛苦。」蔣勳說。「在池上,我最大的領悟就是『天長地久』。每天散步,聽到水聲、看到春耕,等待秋收,像種子放在土地裏,要等待發芽、抽穗,必須經歷季節更替,根本急不來。」

蔣勳位於台東池上的畫室,布置簡約隨意,處處充滿着生活氣息

畫室中還未用完的顏料,蔣勳仍會不定期回來,繼續尚未完成的作品。

苦楝子在池上隨處可見,三月開花時,空氣中飄滿花香,甚是浪漫。

這兩片是金新木薑子的葉子,當地人稱其為「佛光樹」。某日鄰居賴先生從院中摘取兩片送給蔣勳,蔣勳把它們盛在小碟子裏,供在佛前。

觸摸稻穗,重新學習謙卑

駐村的生活既單純又豐富,單純的是,人只須遵循季節與天氣,日出而作,日入而息,每日走滿一萬步,寫作、畫畫、散步就是生活的全部。而它又是豐富的,跟着農民下田勞作,識別五穀,體味人情,記住三月苦楝子花開的香氣,分辨晨與昏時的陽光打在稻穗上不同的紅色。

住處的後方有一個簡單的廚房,蔣勳常常自己燙棵野菜,用池上新收的大米熬一煲白粥,享受下廚的樂趣。「將米浸泡一夜,開大火煮沸,立刻關火燜,清晨就有一屋子米粥的香氣。那碗粥,帶着季節所有的芬芳、日光、雨露、土地、風和雲,都在粥裏,讓生活美好又富足。」他說。有時畫累了,他便跑去喝一碗熱乎乎的杏仁茶,與這幾年搬來池上定居的年輕人聊天,或者去小鎮上唯一一家書局逗逗貓。

兩年間,他的偶像從托爾斯泰、披頭四變成了池上的農民。他把在台北常說的米勒〔註一〕、梵高〔註二〕搬到池上演講,聽眾就是農民,看到名畫,他們問的不是來自哪個流派,而是關心畫中人種的是哪種作物。「這兩個農夫在收馬鈴薯嗎?我覺得那動作很像。」蔣勳趕緊去查資料,結果真被農民說對了。「他們看東西的角度和你不一樣,你說的是美術,他們說的是生活。」蔣勳說。

也是農民告訴他:「豐收時,最飽滿的稻穗都是彎着腰的,如果還傲慢地直立起來,就不是好的稻穀。」不禁讓他重新審視自己,觀照自省。「知識分子身上常有一種不自覺的傲慢,做事情成便感恩,如果不成,還能感恩嗎?我可能就會生氣。可他們(農民)永遠感恩,敬天地,懂知足,因為其中有你不知道的因果。」「這是農民的智慧,原來真正的偉大是回到『平凡做人』,做平凡到別人不知道的人。」蔣勳鄭重地說。

如今搬離池上已有兩年,但蔣勳仍會不時地回去,感受那片土地帶給他的安靜與篤定。畫室裏放着一幅尚未完成的油畫,那是大坡池盛夏的荷花,墨綠中幾筆粉紅,道出畫家的歡喜。田野之外,雲嵐移動,星輝月影,人走在田陌間,隨節氣看大自然的律動,感知生命中每一個階段的喜悅,不知不覺,便發現許多心事都已放下。

去年10月末,適逢「秋收稻穗藝術節」舉辦10周年,雲門舞集重返池上,在廣闊的稻田中演出林懷民經典舞作《松煙》。 (林煜幃攝影/台灣好基金會提供)

母親,是生命中第一位美學老師

採訪時,正值池上迎來一年一度的「秋收稻穗藝術節」,過萬遊人慕名而來,在午後金黃色的稻浪中,屏息欣賞雲門〔註三〕舞者動人的身姿。天作帷幕,地作台,田野中的表演者,看台上的觀眾,及遠處形像模糊的遊人,串連成如畫景致中濃淡相宜的油彩,美不勝收。

蔣勳裹着大衣低調地坐在人群中,一頭浪漫的銀灰色「自然捲」被風吹得胡亂飛揚也不介意,表情踏實又滿足。印象中文采飛揚卻頗為高冷的大美學家,近距離接觸起來,其實是個溫暖的人。喜歡穿棉麻質地的休閒裝,熱愛美食,愛泡溫泉,擁有一雙從生活的細微處捕捉美的慧眼。我好奇這種能力是天生自帶還是後天養成?蔣勳笑了一下,帶着些許的自豪說:「我想是從小受到母親的影響。我們家六個小孩,衣服全都是媽媽手工縫的,被子也是她親手繡的。媽媽也很會做菜,比如空心菜,她會把菜桿和菜葉做成兩種不同的口味,變出很多花樣。她也會帶我們到花園裏看一朵花、一片葉子,不像其他大人,一看到小孩沒事做就會慌張。」

蔣勳的母親是滿族正白旗人,外曾祖父是西安最後一任知府,家族優渥。舊時閨秀,哪怕生活落魄也依然保持講究與優雅。在還沒有電視的年代,每到晚上,母親就帶着孩子們坐在院子裏,一邊看滿天星斗,一邊講各種有趣的故事,這是蔣勳記憶中最早的文學感動。作為家中老么,他一直與母親感情深厚,三十五歲時,蔣勳已成為東海大學美術系主任,一次母親來學校看他,竟在學生面前直呼他的小名「弟弟」,還讓他直接躺下,要親自幫他挖耳朵,讓蔣勳恨不得找個地縫鑽進去。「可能那一刻她會覺得奇怪,兒子為什麼不願意?為什麼端着架子?」蔣勳笑着說。而那幾個親眼目睹了他母親幫他挖耳朵的學生,後來都跟他成了無話不談的朋友,師生間不再有界限。

註一 Jean-Francois Millet (1814-1875),法國近代繪畫史上最受人民愛戴的畫家。

註二 Vincent Willem van Gogh(1853-1890),荷蘭後印象派畫家。

註三 雲門舞集,台灣的現代舞蹈表演團體,1973年由林懷民創辦,是台灣第一個職業舞團。

年輕時的蔣勳和他的父母在一起。

來談談死亡這場功課

2010年的一天,蔣勳突然昏迷,醒來後被醫生告知安裝了心臟支架,霎時感覺自己跨過了一次鬼門關。「生死真的就是一念之間。在加護病房的那四天,我的身體動不了,全憑聽覺感知環境。有親人出了病房就開始大哭,我就在想,是不是這個身體不想走?不想走是因為它留戀嗎?還是說親人的哀傷讓它走不掉?」蔣勳若有所思地說。

他想起許多年前父親的離去,那是整個家族於1949年從大陸來到台灣後,經歷的第一個死亡事件,因為過去沒有經驗,每個人都慌張得不得了。「父親在我中學時給過一卷影印的敦煌唐代寫本《金剛經》給我,裝裱成一手卷,我只打開過一次,之後便一直擱在書架上。」蔣勳說。「1996年的一夜,我突然夢到父親走了,不久後溫哥華的家人來電說父親不行了,我在飛機上才第二次打開這卷經文,不斷念誦。最後父親在醫院彌留之際,我陪在他身邊念給他聽,一直到他往生。」

父親故去後,蔣勳開始學習抄經。用心寫好每一個字,直到抄經變成了一種生活習慣。每日清晨,他更是必念誦一遍《金剛經》才開始一日之事,十幾年來從未間斷。「華人受儒家文化的影響太大,總覺得死亡離自己很遙遠,對死亡非常避諱和恐懼。」蔣勳說:「我覺得死亡是需要慢慢去學習的。如果儒家文化裏多談一些跟自己身體告別的經驗,它就可以把我們對死亡的恐懼、哀傷、慌張,慢慢引導到用一個比較平和的方法去接受它。」

高麗崔瑀刻本《金剛經》,是蔣勳所奉持的其中一套《金剛經》。

只要外出旅行,蔣勳入住後的第一件事便是抄寫一遍《金剛經》。

父親送給蔣勳的《金剛經》敦煌刻本,置於木盒中珍藏。

捨得,捨不得

幾年前與他最親近的母親亡故,彌留之際,蔣勳抱着母親瘦小的身體,心情悲痛卻亦感到圓滿無憾。「母親患有糖尿病,生命的最後雙目已經失明,耳朵也聽不見了。但我想,那一刻我們六個孩子輪流抱着她,觸覺的記憶還在,她便能感到安心。」蔣勳說。

在經歷了母親的往生後,他開始把目光聚焦在自己身上。「媽媽走了以後我就覺得,有一天最難的,一定是跟自己的身體告別。」彼時,蔣勳正坐在兩層樓高的新畫室內娓娓道來,窗外,是一大片隨風舞動的稻浪,純淨又震撼。「人來到某個年紀,你慢慢覺得你要跟自己做深一點的對話。這個時刻一定要來,這個功課一定要做。儘管每個人的方法不一樣,功課也不一樣,重要的是,你要為自己找到一往生的解釋。」蔣勳淡淡地說。

他獨自走訪西藏哲蚌寺,看人們用小刀一片一片將逝去親人的肉割下來,餵給天上的禿鷲吃。乾乾淨淨,最後剩下的骨頭用石頭砸碎,與糌粑混在一起,拋向天空中的鳥兒。第一次觀看天葬的蔣勳被嚇壞了,但隨之而起的,是對藏地民族信仰的崇敬,對生老病死、世事無常的不再執着。「看的時候我就一直問自己,如果是我的父親或母親的身體,我敢這樣做嗎?我大概不敢。我很驚訝,怎麼會有一個民族對死亡有這樣的覺悟?我就在想,是不是我們的教育裏,也應該有一點這樣的功課?

記憶與失智,心願是從心所欲

訪問間隙,我把一本裝幀典雅的《雲淡風輕》拿給蔣勳簽名,他想了一會兒,認真地在扉頁寫下「珍重」二字,字體靈動又富設計感。在這本新書的序言中,蔣勳毫不掩飾地寫出他對失智與失憶的嚮往,文字中略有傷感,像是帶着心事。「我這個年齡,身邊很多朋友都已經發生他們親人的失智、失憶這種問題,甚至同齡的朋友已經發生了。我確實有一點期待失憶跟失智,因為記憶中有一部分是人在社群當中的記憶,它比較疲倦,是你作為一個社會人必須要維持的一種關係。我慢慢地想把那個東西放掉,回到我真正有身體依靠過的,人的記憶。就像手的溫暖,擁抱時的體溫,或是聽覺上的記憶。」蔣勳說。

「情這個字,是《雲淡風輕》裏我最想放掉的東西。我們講「情」講得太多了,其實這個世界上所有的擁抱,都不會是永遠的擁抱。母親也不是;丈夫也不是;妻子也不是;愛人、孩子都不是。一直到最後,我們即使傷痛、悲哀,可是就是要放下,一定要放手。那你回頭看,就覺得我們愛得太多了。我們一天二十四小時喜歡這個人;不喜歡那個人,其實到最後很煩。」「所以修行的話,不要困在這種小小的糾纏裏面。一點小小的愛,一點小小的恨,被那個東西絆住不能往前走,我覺得好辛苦。」蔣勳皺了皺眉說道。

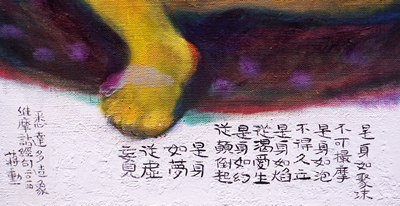

去年十月,他的「天地有大美」個展在台北谷公館舉行,除了幾幅山水長卷外,印象最深的是一組脫自《維摩詰經》的人像油畫。用色大膽而搶眼,是頗為現代的表現手法。蔣勳說,人要面對自己真實的欲望,要落實到現實中修行。三幅畫作,當中有人體的渴望、恐懼,居中一幅正是赤身盤坐的悉達多太子,畫下一段文字,抄錄《維摩詰經》中「是身如焰」一段經文。

「以前我並不了解佛經裏說,修行到最後是與眾生無嗔愛。就是對所有的眾生,不管是人、狗、貓,沒有憤怒,也沒有愛。我當時覺得佛教好無情,可現在我很感動。《金剛經》裏說「滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅度者」,是講在修行的過程,我們希望能夠度化所有的眾生,但其實沒有一個眾生得到滅度。每個人到最後還是有他的害怕、驚慌、恐懼、痛苦,你沒有辦法完全避免。」蔣勳說。「我們見面,講話,聽到聲音,看到容貌,其實都是諸相非相。現在看到的只是一個因緣聚合,而它本來就是在大自然中各自分散的。也就是李白講的『永結無情遊,相期邈雲漢。』我們可能會覺得無情是在罵人,但其實,無情才是最終的結局。」

「從心所欲是目前最大的願望吧,走的時候能夠好好告別,該放手的時候放手,是我希望努力做到的事。」訪問尾聲,蔣勳站起身來露出一個舒心的微笑,一雙淺灰色的眸子明晰閃爍,如同卑南溪中清澈的水流,涓細而美麗。

純淨動人的池上景色,每一個親眼目睹的人都會為之所折服。

此圖為蔣勳所攝,晨間散步,他常用手機記錄生活中的點滴,其實只要用心領略,美麗就在我們身邊。