張櫻琴:唐卡是生命

唐卡是生命

唐卡(Thangka),是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式,一般指用彩緞裝裱後懸掛供奉的宗教卷軸畫,因其濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格,歷來被藏族人民視為珍寶。

此時此刻,坐在對面的張櫻琴正會神地小心勾勒畫布,陽光直直地照上她的臉頰,有些刺眼。她說,唐卡並不神秘......

唐卡是生命

唐卡(Thangka),是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式,一般指用彩緞裝裱後懸掛供奉的宗教卷軸畫,因其濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格,歷來被藏族人民視為珍寶。

此時此刻,坐在對面的張櫻琴正會神地小心勾勒畫布,陽光直直地照上她的臉頰,有些刺眼。她說,唐卡並不神秘......

「狂舞派」舞出堅持

他執導的《狂舞派》,成績亮麗,可是誰想到此劇本曾被打入冷宮,電影一直找不到資金開拍,沒有投資者願意冒險,結果一待四年。今天回想,黃修平只有感激。這幾年彷彿是經歷了幾次輪迴,從希望到失望,再從失望到希望,然後又再失望,情緒高低起跌,來來回回......碰巧在這段時期接觸了禪修......

禪坐讓我放下

最近香港電視HKTV的發牌事件,牽動很多人的情緒。唐寧是該台演員,衝擊更是首當其衝,然而,她很快就平靜過來。幾個月前,唐寧參加完常霖法師四日四夜的「攝影禪」,其中體會最深刻的,是她學會了轉化內心,傷痛的、憤怒的、不開心的情緒,禪坐後都可放下......

笑蒼生太繁忙

迷宮與佛像的交叉結緣,低調的「歌隱」林子祥再被一眾傳媒約訪。

準時、隨和、一身便裝,亞Lam讓人舒服。

所擔心的,只怕亞Lam沉默寡言,訪問的內容不足。畢竟《温暖人間》並非娛樂雜誌,需要心靈探索。

為保證有話題,就從他的演藝生涯聊起吧。

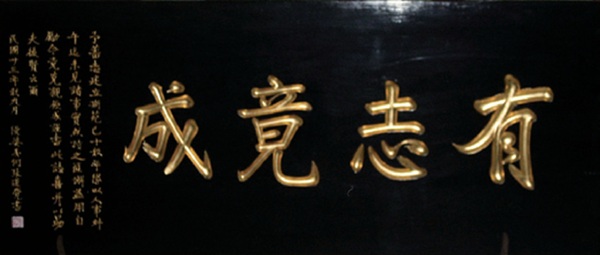

東蓮覺苑珍藏創辦人所題「有志竟成」匾額

「I have a dream!」是美國民權領袖馬丁.路德.金博士(Martin Luther King)的名句。當年,他的卑微願望,不但改變了美國社會,也為普世大眾帶來啟發:只要有夢想,凡事可成真。

什麼是夢想?套用佛家的名相就是「願」。在中文詞彙裏,最常用到的如心願、志願、意願等都與「心」有關的,因為「願」必須發自內心,否則就是「不願」了;單有願還不夠,還要付諸行動,排除萬難,方可將理想實現。無論是個人願望,還是利益大眾的弘願,都是由願行開始的。

覺光大和尚於11月16日凌晨捨報圓寂。

影響現代佛教深遠的一代佛教領袖離我們而去。他於亂世之中,接天台法脈,

戰禍之後,創辦「香港佛教聯合會」,

貧病滿目之際,夏贈醫,冬送暖,開辦義學。

歷史大時代裏,確定宗教自由,

興建佛教醫院、

推動佛化教育、

完整佛教安老服務、

重啟中港佛教往來的大門、

連繫世界佛教、

融和六大宗教、

籌建天壇大佛、

爭取佛誕假期、

開創世界佛教論壇、

領導香港佛教半個世紀。我們懷着對他的萬般不捨與敬仰,

輯錄這個專訪追憶慈顏教導。

觀宗寺舉行覺光長老圓寂追思讚頌

今年,對本地佛教徒來說,可謂悲痛的一年,多位大德如葉文意老師、嚴寬祜居士、泉慧法師及覺光會長相繼謝世,令人婉惜。他們都是終生獻身佛教的大長者,數十年來在不同的崗位宣揚正覺正慧的精神,實踐濟世利生的事業。既是指引廣大信徒轉迷為悟的良師,也是黎民老幼解困脫苦的救星,他們的離世,固然是教界的損失,也是社會的損失,於我更感傷感。