民初時期的澳門佛寺

晚清時期,中國的貿易大門為之開通,社會、經濟及文化受到很大的衝擊,而廣東可謂首當其衝。其時,不少在廣州、惠州或沿海生活的居民和僧侶因不堪困擾,跑到澳門或香港,遠避時亂。

當時有位來自廣州華林寺的堅性老和尚獨個來到澳門,隨緣弘法,獲得紳商盧廉若、梁裕簡等居士支持,合組紫竹林慈善會。適值,澳門沙崗的祥雲仙院住持已無意經營道院,得知堅性老和尚有意駐澳弘法,願意轉讓,經文第士律師協助,堅性老和尚購得業權,由於道觀與佛寺的建築相類似,因此只須將門牌改為「紫竹林」就成為現代澳門的第一間佛院。老和尚曾習中醫,精於眼科,而澳門華人以貧苦大眾者居多,因此專奉藥王菩薩,一方面以醫藥救濟貧苦,另一方面,藉佛菩薩的慈悲撫慰眾生的心靈。

初時,佛院僅得房舍一幢,旁邊俱為荒野農地,為防土豪爭奪,於是修築圍牆,稍事擴張。由於法師也喜好書畫,愛好舞文弄墨,經常接引避居澳門的文化人士,曾與潘達微、高劍父等人合辦《真相畫報》,藉文藝弘揚佛法,使竹林寺成為澳門的文化重鎮。

澳門三大古剎

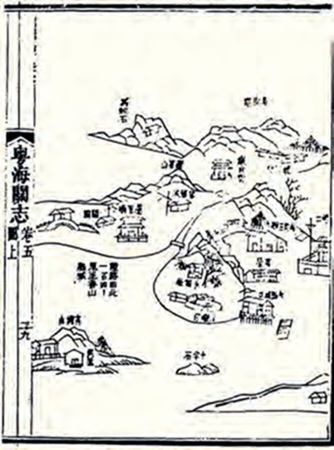

清代《粵海關志》所見的觀音堂及蓮峰廟(中間部分)

澳門與香港均位處廣東南端的瀕海地區,鎮守珠江出口的兩邊。站在中國版圖而言,因遠離中原,屬於國家沿海邊陲區域。十六世紀後,歐洲人接踵來華,基於航海路線關係,澳門與香港就成為中國對外事務的第一度防線,這就解釋了為何這五百年來的中外糾紛以至殖民統治,首先都在廣東沿海發生。

澳門地方雖小,卻有三間逾三百年的著名佛寺,分別是媽閣廟、普濟廟院及蓮峰廟,合稱「三大古剎」,且均大有來頭。

欒樨餅與阿彌飯

浴佛節是佛門裏最重要的節日,各地寺院除了舉辦盛大的灌佛會外,信徒也會利用地道的合時食材製作食品,既應時節,也送上祝福。

在廣東,信徒會製作欒樨餅應節。所謂欒樨(粵音讀「煙西」)其實是菊科灌木植物,本名「闊苞菊」,因為「欒樨」字型深邃難寫,一般會寫成「蒝荽」,甚至很多人誤會是「芫茜」。這種植物生於水邊,高可兩米,花色粉紅,果實有棱,葉綠帶齒,惟於每年仲夏開花前始有清香氣味,因此須趕及於四月採取嫩葉食用。據藥書所載,欒樨可入藥,有消暑疏風,除濕去滯和強健記憶,葉子則可暖胃去積,功效多能。

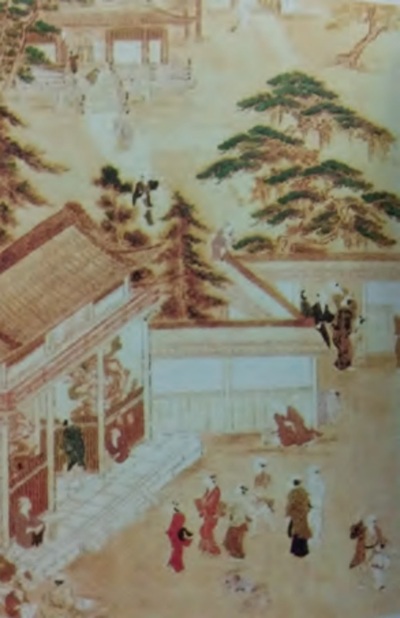

灌佛會

古代灌佛會盛況

佛陀說法接近五十年,內容均以實修解脫為宗旨,即使闡釋教義也偏向簡潔實用為宜,加上信徒的教育水平與風土習慣所限,佛教創立數百年亦無寫本經典,弘教只靠師徒之間的口耳面授,祖師們憑藉個人體驗來解釋教義,加上錯記誤解以及地區風俗等差異,於是開展出不同的傳承和宗派。

南傳佛教與藏傳佛教本以農曆四月十五日為釋尊誕辰,名「衛塞節」。後來,為解決各國對佛陀歷史無統一說明的問題,於1954年召開「世界佛教會議」,商定以新曆五月內的月滿日為「世界佛陀日」,並獲聯合國承認,部分國家如斯里蘭卡、緬甸、泰國等地均列為假期,信徒例必舉行盛大慶祝禮儀。