道海法師 戒德馨香

道海法師(右)出席印度的世界僧伽大會

除了體敬法師外,本港另有一位律宗大德,因作風低調,本地信徒知者甚少。

道海法師,於1924年在山西晉城出生,俗名毋違信。或許自少受到名字的提示:做人不可違背信用。推而廣之對道義規約,以至信仰和戒律也格外注重,對自我要求相當嚴格。

十二歲因體弱多病,母親許願若兒子痊癒,就讓他皈依佛門,結果天從人願,於是把他送到廟裏,交託予五台山的曇寧法師照顧,隨之安排剃度和受戒,再轉到金峰寺住了幾年,之後想往外參學,到過太原崇善寺和北京廣濟寺。多年後想到四川,因緣牽引下卻去了武昌正覺寺,適值住持體敬法師開辦法界佛學院,於是留在寺裏學習。

鍾玲 寫出人間善意

鍾玲簡介

1945年生於重慶,成長於台灣,年輕時曾留學美國,在威斯康辛大學麥迪遜分校獲得比較文學博士學位,並先後在紐約州立大學艾伯尼分校、香港大學、台灣國立中山大學及香港浸會大學從事教學、學術研究及行政工作,退休前為澳門大學鄭裕彤學院院長。1978至1982年間,曾為名導演胡金銓擔任編劇及製片,胡導演名作《山中傳奇》的劇本,便是出自她的手筆。文學創作方面,著有詩集《芬芳的海》、《霧在登山》,散文集《愛玉的人》、《日月同行》,以及小說集《鍾玲極短篇》、《生死冤家》、《天眼紅塵》等。

律宗大德 體敬法師

體敬法師舍利奉安情況

佛陀遺教「以戒為師」,可知持戒知律是實踐真理,修證定慧的根本所在。自古以來,佛門對戒律尤其重視,出家弟子更須如法「受戒」方可領得認可的僧籍身份,當年法顯和尚甘冒性命之危前赴天竺,目的是學習戒律,為中國僧侶引入傳戒儀規;唐代的鑒真大師,不理朝廷禁令,六次出洋才能東渡日本,也只為向東瀛弟子授予戒法。

我國佛教有「八大宗派」,律宗即為其一。由於戒律必由實踐而趣入真理,僧俗信徒均以此為依歸,因此律宗的教理本身已通於所有宗派,故此習慣上甚少提起律宗的故事。雖然如此,香港其實也有律宗大德曾留駐弘法,更在屯門建立尸羅精舍。

化身亭

七十年代昂坪的化身亭

孔夫子說「未知生,焉知死?」意思是「對現實人命尚且無法掌握,又何來談死的事」,但生命畢竟有限,因此有種意見認為了解死亡才懂得生活。無論如何,「死亡是生命旅程的終點」,也是人生最重大的轉變,這意味與周遭的人事切斷所有關連。人們因着現實與情感的需要,逐漸建構「臨終、殮殯、墓葬、祭祀」四階段的文化作為「由生到死」的適應過程,因此殯葬習慣正是反映某個群體的人生觀與生活態度。

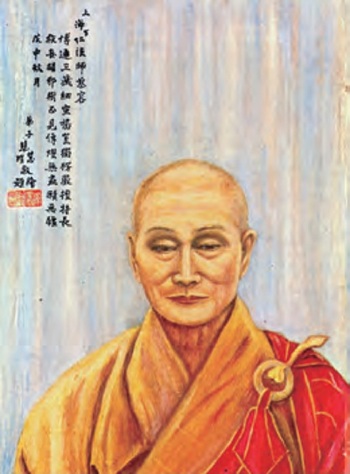

海仁法師

海仁法師畫像

連續幾期介紹了廣東佛教發展史,如果要進一步介紹粵港佛教的互動和關聯,那麼,就不得不提及海仁老法師的事迹了。